2015年05月03日

建仁寺にて写経

風邪薬がそろそろ効いてきたのか?

昨日のお粥・花梨と生姜のお茶が効いたのか?

それとも人気No.1「飲む点滴 」の健康ドリンクが効いたのか?

」の健康ドリンクが効いたのか?

きっとどれも効果があったのでしょう。

今朝は主人の風邪の具合も随分と良くなったようです。

良かった良かった

なので(?)本日は愛車に積み込んできていた折りたたみ自転車の出動。

折角積んできましたので、ぶらりと京都の街を散策です。

そういうと主人と初めて京都に旅行に訪れた際も愛車にこの自転車を積み込んできましたっけ。

かれこれ8年前。あの時も五月の連休中だったように思います。

街中のお寺で、写経が出来るところということで建仁寺にお邪魔しました。

風神雷神図屏風

風神雷神図屏風

俵屋宗達の最高傑作と言われています。

⚪︎△⬜︎乃庭

⚪︎△⬜︎乃庭

単純な三つの図形は宇宙の根源形態を示し、禅宗の四代思想(地水火風)を地(⬜︎)、水(⚪︎)、火(△)で象徴したものと言われています。

入ってすぐの廊下右側に冨春閣・お茶室がありましたのでそちらへ

建仁寺の紋である「二引の桐紋」の唐紙壁紙がとても印象的な和室

茶祖としても知られる栄西禅師が開祖の建仁寺。

やはりこちらでお抹茶を頂かなくてはですねっ

丁度四名さまの先客がお帰りになったところ

お抹茶とお菓子を頂きます。

(お菓子の位置、逆ですね 出されたままお写真撮ってしまいましたが

出されたままお写真撮ってしまいましたが

向こう側に座った方も逆の位置ですし、そういう流派なのかな?はて?)

お茶室には優雅な時が流れていて、とてもゆったりとさせて頂きました。

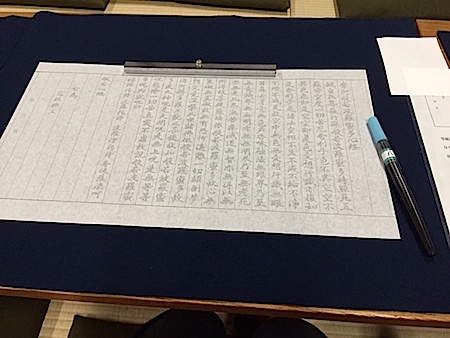

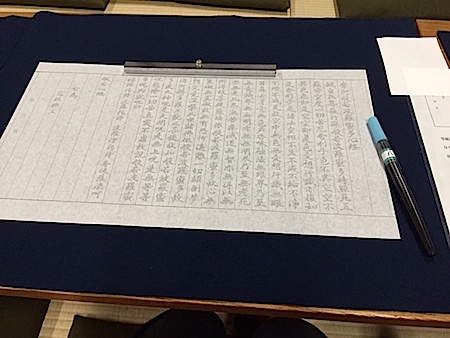

そして写経体験を

入り口のところの受付で写経の用紙と筆ペンを貸し出してくれます。

念のため書いておきますが、写経は主人たっての希望です。

(↑けして病み上がりの主人を私が無理矢理連れてきた訳ではありませ〜ん )

)

入れ替わり立ち替わり数名ずつ写経体験をなさってる方がいらっしゃいました。

丁度誰もいなくなり私達だけになったのでパチリ

本坊の一番奥の部屋で体験することが出来ます。

「あ、写経やってるんだぁ〜」

「俺たちもやってく?」

みたいな感じのやり取りが廊下から何度となく聞こえてきますが

ここは精神統一

心を清らかにして頑張りました。

大体の方はこちらの写経のお部屋の入り口付近にて遠目に眺めてくれる感じでしたが

お一人どんどんとお部屋の中に入ってこられ、

私のすぐ後ろで仁王立ちされた時はさすがに焦りました

思わず振り返っちゃいましたけど

やはり外国の方でした。(だよね)

私、、、にっこり微笑んで会釈(^_^;)

日本人の方だったら

「わっ、この人、字きたな〜い」とか思われちゃうかもと思いましたけど

外国の方に見られるのならちょっと安心。

どーぞどーぞ見て行ってください的要素で気にせず写経を続けました。

係の方の話では40分くらいとおっしゃってましたが。

私は約1時間、主人は1時間10分程かかっていたでしょうか。

なぞるの自体はとっても楽しかったのですけど

なんででしょ、お手本の字を真似しているのに、

どうしても私の字になっちゃう感じ・・・・せつないなっ

あと、さすがに1時間の星座はきつかった(>_<)

主人も苦戦しているようでした

(お互い体重を落とさないとねっ )

)

そして無事お願い事と自分の名前を書いて、建仁寺に奉納して参りました。

法堂(はっとう)天井の「双龍図」

法堂(はっとう)天井の「双龍図」

小泉淳作筆のものですが・・・・

この小泉淳作さん。京都検定の試験勉強でお名前を覚えていた際

「小泉淳作さん“作”の双龍図」なのか「小泉淳さん“作”の双龍図」なのか

思わず悩んでしまっていた無知な私(^_^;)

(そんな方、他にもいらっしゃったら嬉しいな)

下履きスリッパに履き替えて庭園内も散策。

安国寺恵瓊首塚

安国寺恵瓊首塚

前回訪れた時は「へぇ〜」と何の気なしに通ったところなのですが、

やはり大河ドラマは偉大ですね。

「おお 、あの恵瓊さんの首塚なんだ

、あの恵瓊さんの首塚なんだ 」

」

と思わず「軍師・官兵衛」での俳優さんのお顔まで思い浮かんじゃったりして

まじまじと木札と首塚を眺めてしまいました。

茶席「東陽坊」

茶席「東陽坊」

草庵式二帖台目席、天正十五年(1587)に豊臣秀吉が催した北野大茶会に利休の高弟・真如堂東陽坊長盛かせ担当した副席と伝えられています。

本坊の「大雄苑(だいおうえん)」

本坊の「大雄苑(だいおうえん)」

建仁寺の垣根はお茶の木で作られているとのこと。

以前お邪魔した際はこれまた「へぇ〜」って感じで拝見しましたが

なんといっても昨日の今日

「お茶の木だぁ〜 」とわかるわかる。

」とわかるわかる。

柔らかそうな新芽の葉っぱ。

思わず収穫しそうになりました

昨日のお粥・花梨と生姜のお茶が効いたのか?

それとも人気No.1「飲む点滴

」の健康ドリンクが効いたのか?

」の健康ドリンクが効いたのか?きっとどれも効果があったのでしょう。

今朝は主人の風邪の具合も随分と良くなったようです。

良かった良かった

なので(?)本日は愛車に積み込んできていた折りたたみ自転車の出動。

折角積んできましたので、ぶらりと京都の街を散策です。

そういうと主人と初めて京都に旅行に訪れた際も愛車にこの自転車を積み込んできましたっけ。

かれこれ8年前。あの時も五月の連休中だったように思います。

街中のお寺で、写経が出来るところということで建仁寺にお邪魔しました。

風神雷神図屏風

風神雷神図屏風

俵屋宗達の最高傑作と言われています。

⚪︎△⬜︎乃庭

⚪︎△⬜︎乃庭

単純な三つの図形は宇宙の根源形態を示し、禅宗の四代思想(地水火風)を地(⬜︎)、水(⚪︎)、火(△)で象徴したものと言われています。

入ってすぐの廊下右側に冨春閣・お茶室がありましたのでそちらへ

建仁寺の紋である「二引の桐紋」の唐紙壁紙がとても印象的な和室

茶祖としても知られる栄西禅師が開祖の建仁寺。

やはりこちらでお抹茶を頂かなくてはですねっ

丁度四名さまの先客がお帰りになったところ

お抹茶とお菓子を頂きます。

(お菓子の位置、逆ですね

出されたままお写真撮ってしまいましたが

出されたままお写真撮ってしまいましたが

向こう側に座った方も逆の位置ですし、そういう流派なのかな?はて?)

お茶室には優雅な時が流れていて、とてもゆったりとさせて頂きました。

そして写経体験を

入り口のところの受付で写経の用紙と筆ペンを貸し出してくれます。

念のため書いておきますが、写経は主人たっての希望です。

(↑けして病み上がりの主人を私が無理矢理連れてきた訳ではありませ〜ん

)

)入れ替わり立ち替わり数名ずつ写経体験をなさってる方がいらっしゃいました。

丁度誰もいなくなり私達だけになったのでパチリ

本坊の一番奥の部屋で体験することが出来ます。

「あ、写経やってるんだぁ〜」

「俺たちもやってく?」

みたいな感じのやり取りが廊下から何度となく聞こえてきますが

ここは精神統一

心を清らかにして頑張りました。

大体の方はこちらの写経のお部屋の入り口付近にて遠目に眺めてくれる感じでしたが

お一人どんどんとお部屋の中に入ってこられ、

私のすぐ後ろで仁王立ちされた時はさすがに焦りました

思わず振り返っちゃいましたけど

やはり外国の方でした。(だよね)

私、、、にっこり微笑んで会釈(^_^;)

日本人の方だったら

「わっ、この人、字きたな〜い」とか思われちゃうかもと思いましたけど

外国の方に見られるのならちょっと安心。

どーぞどーぞ見て行ってください的要素で気にせず写経を続けました。

係の方の話では40分くらいとおっしゃってましたが。

私は約1時間、主人は1時間10分程かかっていたでしょうか。

なぞるの自体はとっても楽しかったのですけど

なんででしょ、お手本の字を真似しているのに、

どうしても私の字になっちゃう感じ・・・・せつないなっ

あと、さすがに1時間の星座はきつかった(>_<)

主人も苦戦しているようでした

(お互い体重を落とさないとねっ

)

)そして無事お願い事と自分の名前を書いて、建仁寺に奉納して参りました。

法堂(はっとう)天井の「双龍図」

法堂(はっとう)天井の「双龍図」

小泉淳作筆のものですが・・・・

この小泉淳作さん。京都検定の試験勉強でお名前を覚えていた際

「小泉淳作さん“作”の双龍図」なのか「小泉淳さん“作”の双龍図」なのか

思わず悩んでしまっていた無知な私(^_^;)

(そんな方、他にもいらっしゃったら嬉しいな)

下履きスリッパに履き替えて庭園内も散策。

安国寺恵瓊首塚

安国寺恵瓊首塚

前回訪れた時は「へぇ〜」と何の気なしに通ったところなのですが、

やはり大河ドラマは偉大ですね。

「おお

、あの恵瓊さんの首塚なんだ

、あの恵瓊さんの首塚なんだ 」

」と思わず「軍師・官兵衛」での俳優さんのお顔まで思い浮かんじゃったりして

まじまじと木札と首塚を眺めてしまいました。

茶席「東陽坊」

茶席「東陽坊」

草庵式二帖台目席、天正十五年(1587)に豊臣秀吉が催した北野大茶会に利休の高弟・真如堂東陽坊長盛かせ担当した副席と伝えられています。

本坊の「大雄苑(だいおうえん)」

本坊の「大雄苑(だいおうえん)」

建仁寺の垣根はお茶の木で作られているとのこと。

以前お邪魔した際はこれまた「へぇ〜」って感じで拝見しましたが

なんといっても昨日の今日

「お茶の木だぁ〜

」とわかるわかる。

」とわかるわかる。

柔らかそうな新芽の葉っぱ。

思わず収穫しそうになりました